거시지표는 관세효과 약화에도 인플레가 잔존하고, 실질금리 여건이 실물자산 선호를 지지하는 국면임을 보여줌.

한국은행은 성장 둔화와 부동산 시장안정을 저울질하며 조건부 추가 인하 가능성을 시사.

서울 주택시장은 원가상승과 착공 둔화로 공급절벽 리스크가 커지는 가운데 전세가격이 수급 불균형을 반영해 강세를 이어감.

거시경제를 보면 상승흐름으로 예견돼

- 관세 강화로 인한 비용 전가와 공급망 혼선이 2024~상반기 2025 물가를 밀어올렸으나, 하반기 들어 관세효과 약화·선반영으로 압력이 완화되는 국면임을 국제기구가 지적함 (다만 전 세계는 여전히 무역정책 불확실성과 일부 국가의 관세 인상 여파로 물가·성장 전망에 혼조가 남아 있음.)

- 한국은 물가 둔화와 성장 둔화가 겹치며 한국은행이 2025년 2월과 5월에 기준금리를 2.50%까지 인하했고, 추가 인하 여부를 물가·가계부채·주택시장 동향과 함께 저울질 중임. 경제지표가 좋지 않아 부동산가격이 안정화를 보이면, 추가적인 금리인하를 하기를 한국은행은 원하고 있음(금리인하가 경제지표에 실질적으로 도움을 못주고, 부동산 가격상승에 주로 기인한다는 한국은행 총재의 언급도 있음. 달리말하면, 부동산가격만 안정화되고, 금리가 부동산가격에 미치는 영향이 낮기만하다면 금리인하를 바로 하겠다는 의지임).

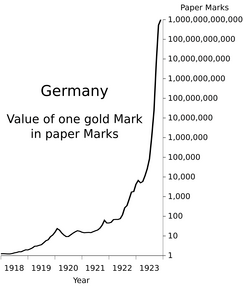

- 인플레이션 헷지 수단: 물가가 목표권 근처로 내려와도 누적 물가수준과 실질금리 고려 시 현금의 구매력 방어 수단으로 실물자산 선호가 커지는 환경이 지속됨 (화폐가치 급락으로 ‘돈에서 물건(실물)으로’ 대피가 일어나 토지·건물 같은 실물자산 수요가 급증함. 임금·가격이 일 단위로 뛰며 사람들이 지폐를 물건으로 바꾸려 몰렸다는 사료가 이를 뒷받침함)

- 특히, 인플레이션시 명복부채(주택담보대출)이 인플레로 실질가치가 증발해 기존 보유자는 이익을 보고, 토지·건물의 명목가격이 급등하는 경향이 나타남함. 1924년 ‘하우스친스슈타이어(Hauszinssteuer, 주택이자세)’가 이런 인플레 이득을 과세해 공공주택 재원으로 돌린 사례가 있음.

- 동시에 신규건설 유인이 약화되어 공급부족이 심화되는 경로가 작동함. 공급 경색이 지속되면 한정된 주택의 자산가치가 더 부각됨

서울 부동산은 구조적 공급난에 시달릴 가능성 높음

- 공급자 관점에서 원자재·인건비·토지비 상승은 마진을 훼손하여 신규공급 의지를 약화시킴.

- 실제로 부동산R114에 따르면, 서울 아파트 입주 물량(임대 제외)은 2026년 17,687가구, 2027년 10,113가구, 2028년 8,337가구로 급감 전망임.

- 빌라(다세대·연립) 부문 역시 착공·분양이 동반 둔화되어 전세·매매 수요의 아파트 쏠림을 완화하기 어려운 환경임.

- 정부의 착공·공급 확대 방안이 발표되었으나 실제 입주까지 시차가 존재하여 2028년까지의 단기 공백을 메우기에는 한계가 있다는 평가가 제시됨(URL)

전세가격의 상승 및 아파트 자산 선호현상

- KB에 따르면 9월 서울 아파트 평균 전셋값은 6억5431만원으로 2022년 11월 이후 최고 수준을 기록했고, 전세수급지수는 150대 중반으로 수요 초과 상태를 시사.

- KB 월간 리뷰에서도 수도권 전세가격이 전월 대비 +0.15%로 24개월 연속 상승 흐름.

- 결론적으로 전세는 단기 변동성은 있으나, 제한된 신규공급과 높은 수급지수가 맞물린 환경에서는 현금가치 방어 수단으로서의 자산성이 유효함.

- 전세는 세입자가 집주인에게 무이자 거액 예치금을 빌려주는 구조라 집주인은 ‘전세보증금’이라는 무상차입금을 운용할 수 있음함. 전세 레벨이 높고 보증금 운용수익률이 물가상승률을 상회하면 집주인의 실질수익률이 개선되어 주택의 ‘인플레 헤지’ 성격이 강화

반응형

'금융' 카테고리의 다른 글

| 주택가격전망지수, 주택가격지수, 주택수급지수 차이? 5분컷이해 (0) | 2021.11.21 |

|---|